2009 年 9 月 13 日傍晚,夕阳西下,余晖染红了芝加哥的天际线。

一辆救护车疾驰在拥挤的街道上,车内正躺着一位虚弱的老人,呼吸困难使他的胸膛剧烈起伏,发烧与身体疼痛已困扰了他整整 3 天。车窗外闪烁不定的霓虹灯映照在他的脸上,此刻却显得格外苍白。

随着时间的流逝,在被送抵医院 12 小时后,老人的状况急转直下。心脏的跳动愈发无力,肺部的呼吸音变得微弱而急促,肾脏和肝脏在过度感染的负担下接连衰竭......

最终,他还是没能挺过去。

这位老人名叫马尔科姆·卡萨达班 Malcolm Casadaban,是芝加哥大学的遗传学和细胞生物学教授,做过许多开创性研究,他的不幸离世无疑是学界的重大损失。

马尔科姆·卡萨达班(1949-2009),图片来源:GeneWatch Vol. 23 No. 2

但还等不及悲伤,一个更为惊人的消息从医院实验室传来。

离奇的感染

实验室的工作人员仔细地对马尔科姆的血液样本进行细菌培养,经过 4 天的漫长等待,一道骇人的身影显现出来——鼠疫杆菌!

电子显微镜下的鼠疫杆菌,图片来源:wikipedia

鼠疫又称「黑死病」,是人类历史上最致命的传染病之一,曾有过 3 次大爆发,导致上亿人死亡。

时光倒流到公元 541 年,一艘埃及运粮船正穿越过平静的地中海,向着君士坦丁堡港口驶去。在船舱的黑暗角落里,潜藏着几只偷渡的黑鼠,它们身上爬满了肮脏的跳蚤,而致命的鼠疫杆菌,就藏在跳蚤们的肠道内。

随着运粮船抵达君士坦丁堡,黑鼠们在港口上岸,那恐怖的瘟疫便迅速蔓延开来。据估算,君士坦丁堡当时每天有多达 5000 人死亡,并且由于没有地方埋葬死者,堆积如山的尸体在城中慢慢溃烂,进一步成为传播疾病的温床。

一副描绘查士丁尼鼠疫的油画,图片来源:wikipedia

这场鼠疫以当时的东罗马帝国皇帝查士丁尼一世命名,被称为「查士丁尼鼠疫」(Plague of Justinian),它几乎摧毁了整个君士坦丁堡,并从那里传播到欧洲与阿拉伯半岛,此后又在地中海地区飘掠肆虐 2 个世纪之久,估计总死亡人数达 1 亿人。

另外两次大爆发则发生在中世纪的欧洲与 19 世纪末的中国,均造成了难以估量的损失。

好在,随着医学的发展,鼠疫早已不再是不治之症。借助有组织的隔离和足量的抗菌药物,鼠疫在现代社会已经相当罕见,很难再出现大规模的人际传播。

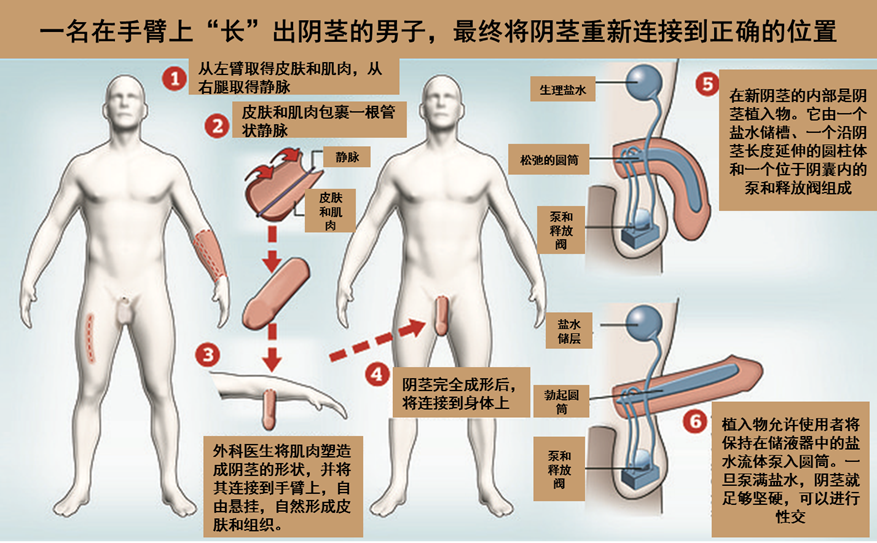

并且为了方便研究,科学家们还对鼠疫杆菌进行改造,生产出了减毒菌株,让科学研究变得更加安全。

那么,一个令人费解的问题来了......

病理学检查显示,马尔科姆死于败血性鼠疫。

然而实验室的工作人员对从他血液中分离出的鼠疫杆菌进行分析后,却愕然发现,那竟然只是一种名为 KIM D27 的减毒菌株,在实验室中极为常见,此前从未发生过感染事件,甚至马尔科姆去世前都还在用它研究鼠疫疫苗。

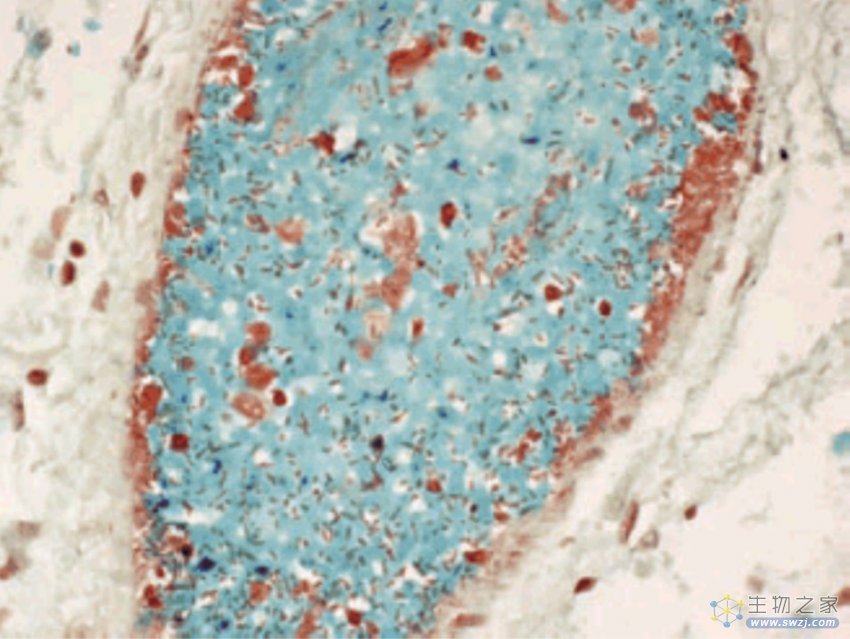

马尔科姆的组织血管内有大量鼠疫杆菌(图中红色部分),这是败血性鼠疫的特征|图片来源:美国疾病控制与预防中心

「人畜无害」的减毒菌株,咋就让一个大活人 3 天内暴毙了呢?

致命的联动

美国上一次发生鼠疫杆菌实验室获得性感染还是在遥远的 1959 年,并且当时的罪魁祸首是强毒株。

面对这样一个前无古人的病例,疾控中心的调查一度陷入僵局,直到他们注意到一组异常数据:

尸检结果显示,马尔科姆身体内的总铁质含量高到吓人——总血清铁为 541 mcg/dL(参考范围:40~160 mcg/dL),铁饱和度为83.5%(参考范围:14%~50%),总铁结合力648 mcg/dL(参考范围:230~430 mcg/dL)。

于是一个大胆的猜想浮现在调查人员的脑海之中:莫非马尔科姆患有血色素沉着症?

血色素沉着症是一种血液方面的疾病,患者会过度摄取铁质,导致身体内的总铁质含量达到极为夸张的水平,并且人类是没办法排出这些多余铁质的,随着时间推移,铁质会在组织和器官内越积越多,最终对肝脏、肾上腺、心脏及胰脏造成影响。

这种病的症状因人而异,并不普遍,有些人只是会感觉疲惫、抑郁等,而有些人则会出现严重的心脏衰竭、肝硬化或糖尿病等。

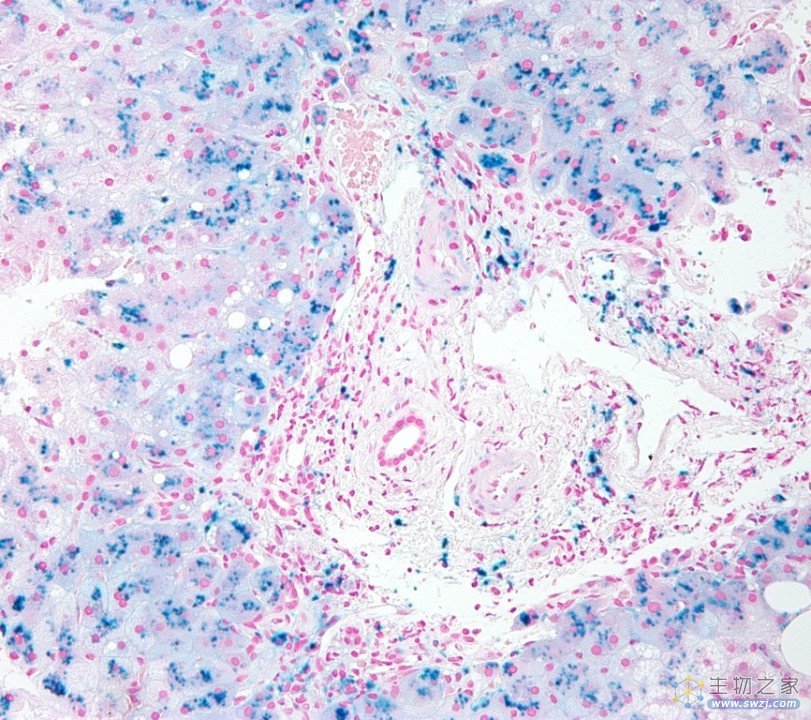

血色素沉着症患者的肝脏活体组织切片,蓝色部分即为铁沉积|图片来源:wikipedia

血色素沉着症的重要病因是 HFE 基因突变,HFE 基因位于人类染色体 6 上,编码了一种能够调节身体吸收铁的蛋白质。

正常情况下,当体内铁质足够时,HFE 蛋白会经过一系列作用,促使肠道上皮细胞调节铁的吸收。然而当 HFE 基因发生了突变(最常见的是 C282Y 和 H63D),这一调控机制就会失效,导致身体过多吸收铁。

平心而论,作为一种在北欧很普遍的遗传病,HFE 基因突变导致的血色素沉着症并不是啥严重的疾病,通过控制饮食和定期放血就能解决。但是当血色素沉着症遇到了鼠疫杆菌,那就会产生极为致命的联动……

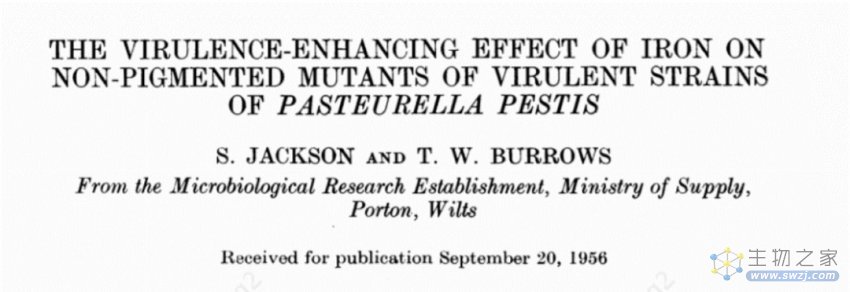

早在 1956 年的一篇论文中,科学家就证实了铁元素对鼠疫杆菌的病原性具有一定促进作用。当宿主体内的铁元素供应充足时,鼠疫杆菌的生长和代谢会得到大幅促进,从而进一步增强对宿主细胞的侵袭能力。

换句话说,体内铁含量较高的患者实际上更容易感染鼠疫。

图片来源:British Journal of Experimental Pathology

遵循这个猜测思路,疾控中心的调查人员立马对马尔科姆进行基因检测,结果显示他是 HFE 基因 C282Y 突变的纯合子,证实了遗传性血色素沉着症的猜想。

调查进行到这里,事情的原委也基本水落石出了——

或许是出于疏忽,或许是压根不知情,马尔科姆忽略了血色素沉着症对鼠疫杆菌病原性的促进作用,当他研究鼠疫疫苗时,不慎接触到的减毒菌株在体内过量铁质的促进下,重新变得极具杀伤性,最终酿成此次悲剧。

永远的警钟

调查还有最有一个疑问:马尔科姆是怎么不慎接触到减毒菌株的?

由于缺乏证据,感染的传播途径尚无官方定论,不过根据马尔科姆同事描述,他那些不符合安全规范的操作或许要背大锅。

不止一个人指出,马尔科姆在处理减毒菌株 KIM D27 培养物时,完全不遵守实验室戴手套的规定,喜欢徒手操作,而败血性鼠疫恰恰就存在经皮感染的途径。或许就是某次操作不小心,导致了透皮接触,这位从事科研 30 多年的资深学者就此饮恨……

这大概就是「善游者溺,善骑者堕」最好的注解了吧。

纵观整个科学发展史,因为人为操作不当导致严重实验室安全事故的案例比比皆是,每一件都是过来人的血泪教训:

•1943 年,澳大利亚女细菌学家朵拉·拉什(Dora Lush)在向小鼠接种斑疹伤寒病原时不小心扎中了自己的手指,并因此染病,4 周后不治身亡;

•1996 年,美国化学家凯伦・维特哈恩(Karen Wetterhahn)在做实验时,不小心将几滴二甲基汞滴到橡胶手套上,5个月后死于急性汞中毒;

•2010 年,法国国家农业、食品与环境研究院的助理研究员埃米莉·贾玛因(Émilie Jaumain)在清洗冻切片机时被镊子刺伤大拇指,不幸感染朊病毒,在 7 年的漫长等待中最终离世......

在血的教训面前,咱们都应当警钟长鸣,踏踏实实从实验的每一步做起,按规范操作,不要让马尔科姆的悲剧重演。

倘若后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

参考资料:

1.https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6007a1.htm2.https://www.theatlantic.com/health/archive/2013/01/the-iron-in-our-blood-that-keeps-and-kills-us/266936/

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Hereditary_haemochromatosis

4.https://en.wikipedia.org/wiki/Yersinia_pestis

5. https://boingboing.net/2011/02/28/the-strange-story-of.html